当社は、1717年(享保2年)の創業以来、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念のもと、薬業一筋に邁進してきました。2021年度に、持続可能な社会の実現のために「サステナブル経営方針」を新たに策定しました。

| 中長期の目指す姿 | |

|---|---|

| 1 |

|

| 2 |

|

| 3 |

|

| 4 |

|

| 5 |

|

| 6 |

|

| 7 |

|

| 8 |

|

| 9 |

|

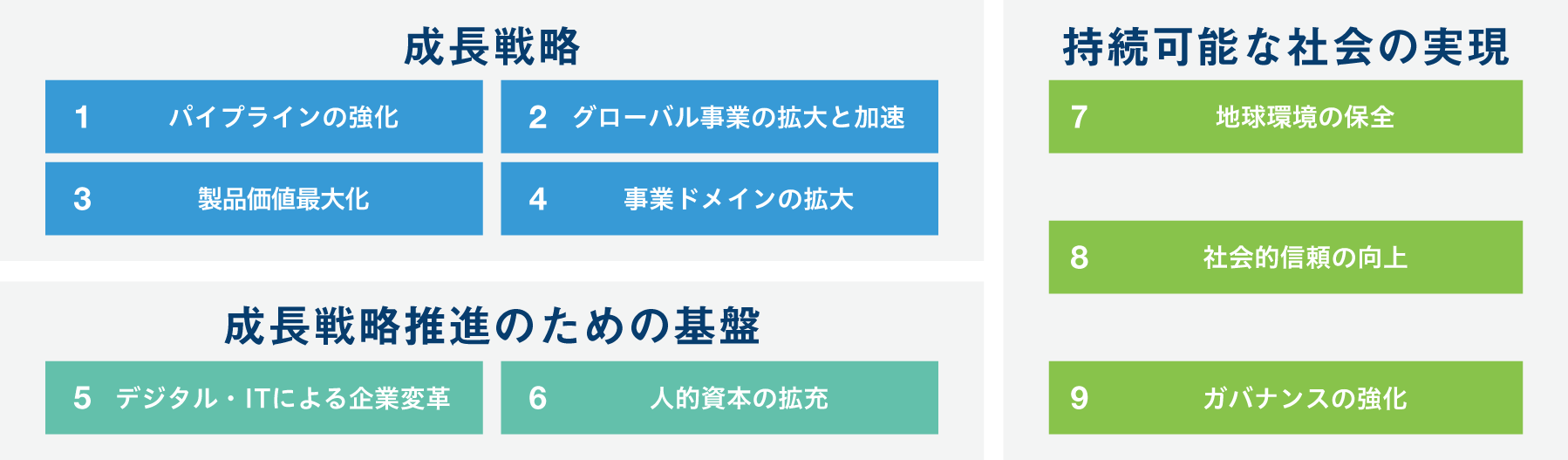

2021年度に新たに策定したサステナブル経営方針の下、財務と非財務の経営課題をより統合的に分析、管理する目的で、2021年度にマテリアリティの位置づけを“CSRの重要課題”から“経営の重要課題”へと変更しました。特定したマテリアリティは中期経営計画の戦略と明確に連動させ、より推進力のあるマネジメント体制に発展させています。

また、社外のステークホルダーに当社のサステナビリティに対する取り組みを理解いただく上でも、財務と非財務を統合した情報開示と対話が可能になったと考えています。

さらに、2024年6月に米国Deciphera Pharmaceuticals社が小野薬品グループに加わり、欧米での自販が可能になったことが契機となり、見直し検討を開始しました。今回の見直しは2021年度に実施したマテリアリティ特定プロセスを変更することなく、継続した機関投資家との対話内容も踏まえ、2025年3月に18項目のマテリアリティを9項目に集約しました。

2021年度に実施したマテリアリティ分析は以下のプロセスで行い、毎年進捗を確認するとともに更新しています。

マテリアリティ分析では、候補となる経営課題を抽出するために、中期経営計画の策定と併せて経営環境分析を行いました。この中で、当社の価値を創造し、持続的に成長するための重要な機会とリスクを抽出しています。

外部/内部の経営環境分析には、取締役、執行役員、全部門のシニアマネジメント層が参加し、事業を取り巻く経営環境、当社の長期ビジョンと現状とのギャップ分析を実施しました。さらに各部門が日頃の活動の中で確認しているステークホルダー(医療関係者、研究機関、パートナー企業、求職者、NPO、投資家等)からの要望・期待を踏まえ、経営課題を抽出しました。

非財務課題については、成長戦略を実現するために必要な基盤として人的資本や知的資本等の無形資産に関する課題を抽出しました。また、ISO26000、GRIスタンダード、SASB基準、国連グローバル・コンパクト10原則、ESG評価機関、投資家との対話の結果などを踏まえ、課題を更新しています。なお、課題の分析に当たっては、検討の経過を取締役会において報告し、確認を得ながら進めました。

2021年のマテリアリティの特定にあたっては、まずStep1で抽出された課題を「価値創造」、「価値創造のための基盤」、「価値の保護(価値毀損リスク)」に分類しました。「価値創造」と「価値創造のための基盤」は、当社にとっての機会であり、「価値の保護」は当社にとってのリスクと認識しています。さらに経営会議などの場において、ステークホルダーにとっての重要性と事業にとっての重要性の視点から、最重要課題である18個のマテリアリティを特定しました。その後、2024年6月に米国Deciphera Pharmaceuticals社が小野薬品グループに加わり、欧米での自販が可能になったことが契機で見直しを行いました。継続した機関投資家との対話内容も踏まえ、2025年3月に「環境・社会にとっての重要性」と「当社にとっての重要性」のダブルの視点から18項目のマテリアリティを9項目に集約しました。マテリアリティは取締役会にて検討のうえ、最終決定しています。

マテリアリティの各課題を選定した理由と主な目標と進捗については「マテリアリティ課題への対応」をご覧ください。

2024年度に整理したマテリアリティ分析においては、分析のプロセスおよび特定したマテリアリティ課題、今後の取り組みについて、外部有識者とのダイアログを実施し、その妥当性と将来課題について確認しました。

2021年度に再特定したマテリアリティの各課題については、中期的な目標と計画を立て、進捗を確認しています。また、全社的リスクマネジメント(ERM)で抽出、管理しているリスクと統合的に管理しています(ERMについてはこちら)。

マテリアリティ毎のKPIおよび進捗は中期経営計画と連動し、対応する本部、組織、委員会へ紐づけ、全社的なPDCAマネジメントサイクルを構築するとともに、取締役会および経営会議において管理しています。また、毎年、外部/内部環境を分析し、マテリアリティ課題と中長期目標に対する進捗をレビューするとともに定期的な見直しを実施しています。

2023年度は年次見直しに伴い、一部のマテリアリティ項目の名称、内容について変更し、さらに、2025年3月に18項目のマテリアリティを9項目に集約しました。

マテリアリティ課題を選定した理由、主要な目標と取り組み、年度毎の進捗は以下をご覧ください。

当社はこれまで、ISO26000に基づいて重点領域を定め、CSR活動に取り組んできました。2018年度には、当社が優先的に取り組むべきCSR活動テーマを明確にするため、“CSRの重要課題”としてマテリアリティを特定し、それをもとにCSRの実践に取り組んできました。

2021年度までに進めてきたマテリアリティ課題に対する計画と進捗は以下をご覧ください。

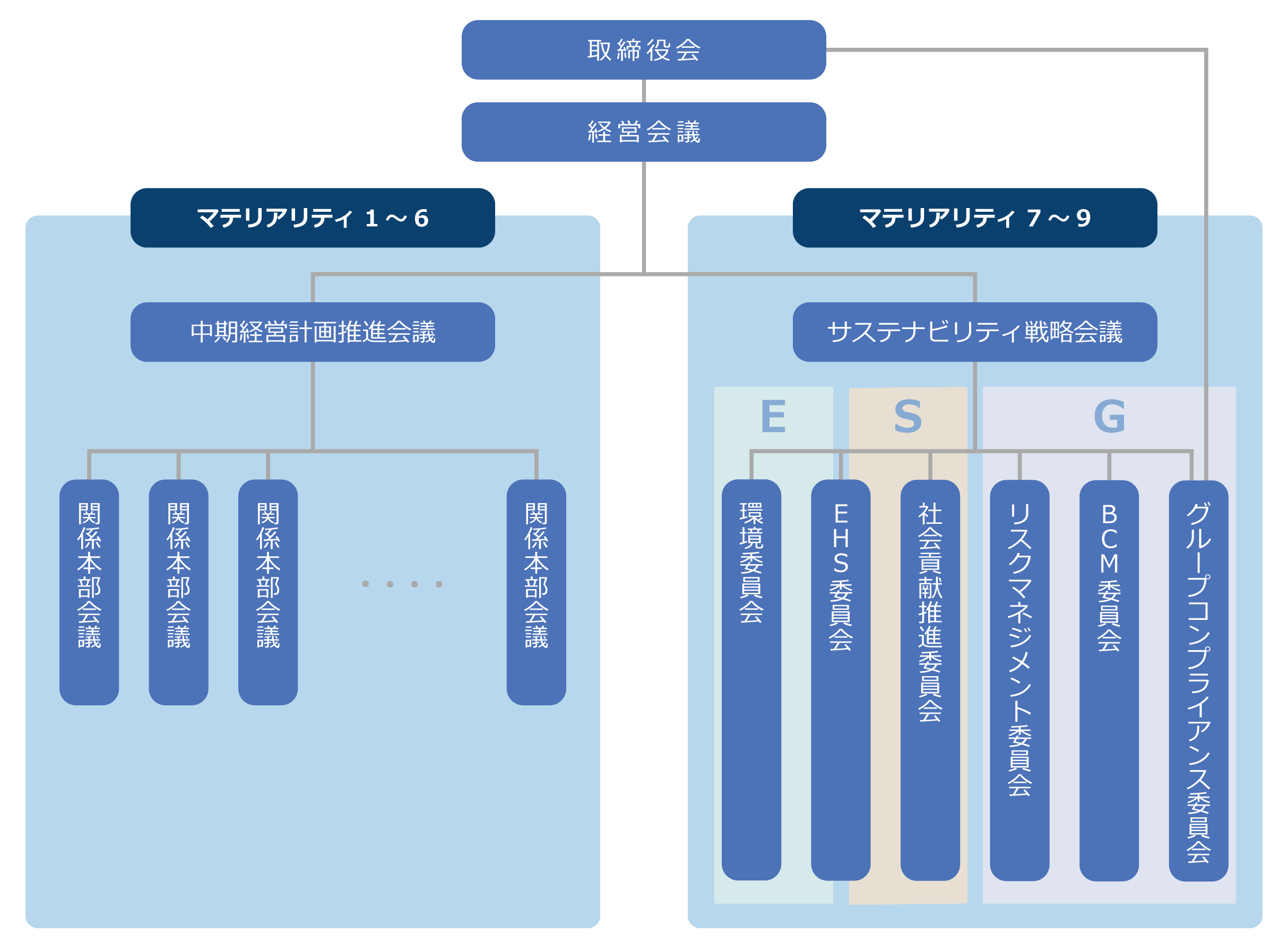

当社では、取締役会がサステナブル経営における重要な経営課題(マテリアリティ)を監督しており、サステナビリティ経営の最高責任者として代表取締役社長を、サステナビリティ担当役員として代表取締役 副社長執行役員を任命しています。

代表取締役社長のもと、サステナビリティ戦略会議(サステナビリティ担当役員が議長を務め、代表取締役社長、各本部長、監査役、および議長が定める本社事業所長で構成)を設置し、重要事項についての議論・審議を行っています。なお、サステナビリティ戦略会議は、下図に示す6つの委員会とともに、取締役会との連携を密にするコーポレート・ガバナンス体制を構築しています。

当社は2017年11月、国連が提唱する人権・労働・環境および腐敗防止に関する10原則からなる国連グローバル・コンパクト(以下、UNGC)に参加しました。関連法規を遵守するとともに、日々の活動の中に「UNGCの10原則」を浸透させ、全社員の行動につなげています。

当社は、「UNGCの10原則」に対する取り組み状況を、進捗報告であるCommunication on Progress(CoP)にて、毎年、UNGCに提出しています。

私たちは革新的な医薬品の創製を通じて、SDGs3、9、17の達成に貢献します。

目標3「すべての人に健康と福祉を」では、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念のもと、医療用医薬品に特化した研究開発型企業として、事業活動を通じて目標達成に取り組みます。SDGsターゲットで挙げられている「非感染性疾患の死亡率」については、がんや免疫疾患、中枢神経疾患などの重点研究領域を始めとする、いまだに医療ニーズが満たされない疾患に対する独創的で革新的な治療薬を創製することで貢献します。また、低所得国および低中所得国における医療アクセスの改善に向けて、NGO等とのパートナーシップにより、医療人材育成や医療環境整備など、医療システム強化に中長期的に取り組んでいきます。

目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」では、イノベーションの促進および研究開発基盤構築が当社の貢献するべき点と考えています。新薬創製の研究開発を活発に行うために、当社内の研究開発に投資をするのはもちろんのこと、医師主導治験などにも助成を行っています。加えて、公益財団法人 小野医学研究財団やONO Pharma Foundationによる国内・海外研究者への研究助成を通じて、研究の振興を図り、イノベーションの土壌作りに貢献します。

また、当社にとってはイノベーションの促進と目標17「パートナーシップで目標を達成しよう」は切り離せるものではありません。「革新的な医薬品の提供」は当社単独のみならず、多くのパートナーシップによって達成していきます。当社は、「オープンイノベーション」という言葉が盛んに使われるようになるかなり以前から、さまざまな分野で世界の最先端技術や知見を活用した自社創薬を推進してきました。同時に、新薬候補化合物の導入および導出にも積極的に取り組んでいます。また、ベンチャー企業や他の製薬企業との提携活動に加え、大学、研究機関、行政、地域社会、NPOなど、多様なステークホルダーとパートナーシップを形成し、「オープンイノベーション」で課題の解決に取り組んでいます。なお、当社の主な提携先企業はこちらからご覧いただけます。