疾病予防・早期発見・早期治療サポート

- 社員には年に1回の健康診断を義務付けています。35歳以上の社員は法定健診に代えて人間ドックを受診することができます。休職中などやむを得ない理由を除いて、2024年度の人間ドック受診率は99.9%でした。

- 人間ドック受診の契約施設を全国の都道府県に設けています。2025年5月現在の契約施設数は222施設となり、社員や配偶者が受診しやすいように配慮しています。

- 各がん検診の受診費用をサポートしており、多くの社員が人間ドックの際にがん関連のオプション検査を受けています。

- 若年層に多い子宮頸がんの検診は2年に1度定期的に受診することが推奨されており、当社では35歳未満の女性社員にも、定期健診時に併せて子宮頸がん検診を受診できるようにしています。

- 受診率の算定対象年齢は、厚生労働省の国民生活基礎調査の基準に合わせ、40歳以上(子宮頸がん検診は20歳以上)としています。

- 子宮頸がん検診は2年に1度定期的に受診することが推奨されています。

- 各種検診の結果、生活習慣病リスクが高いと判断された社員や有所見にもかかわらず再検査や精密検査を受診しない社員に対しては、産業保健スタッフによる受診勧奨や保健指導の実施、特定保健指導への参加を勧めています。また、2023年度から、食生活などを含めた生活環境に大きな変化を伴う海外出向者に対する生活習慣プログラム(保健指導)の提供も実施しています。

- 治療継続率は40歳以上の健診受診者のうち、治療薬服用中の者(高血圧症・脂質異常症・糖尿病)を示しています。

なお、2024年度の傷病による休業者率は1.6%でした。引き続き、社員のヘルスリテラシー向上を目指し、健康増進施策を推進していきます。

メンタルヘルス対策

- メンタル不調の未然防止、早期発見および早期治療のため、メンタルヘルスに関する社内研修や、産業保健スタッフによる個別面談を実施しています。また、産業医とも連携し、休職後に安心して復職できるよう支援しています。

- 全社員を対象としたストレスチェックを年1回実施しています。ストレスチェックを受けた社員の割合は目標100%に対し、2023年度は98.3%、2024年度は98.2%となっています。また事後には、自組織結果を振り返り、組織開発のためのアクションプランを立案する職場改善研修を行っています。さらに、専属カウンセラーによる拠点巡回を実施し、組織分析結果に基づく職場改善を継続的に推進しています。なお、2024年度の高ストレス者の割合は5.0%でした。

- 年1回実施しているストレスチェックとは別に、社員がいつでも必要と感じた時に実施できる簡易セルフチェックの積極利用を呼び掛けています。

- こころと身体の健康について、無料で利用できる外部健康相談窓口を設け、社員だけでなくその家族が、面談および電話やメールにて専門家に相談できる環境を提供しています。

受動喫煙対策・健康増進

- 2019年4月から敷地内全面禁煙とし、勤務時間中(昼休み含む)の敷地内外の喫煙を禁止しています。また、喫煙に関する社内アンケートの実施および結果公表などを通じ、禁煙への取り組みに対する意識向上を図っています。さらに、社員制作のイラストを使用したオリジナルポスターを掲示するなど、組織的に啓発活動を推進しています。

- 禁煙に取り組む社員をサポートするため、禁煙補助剤の提供などを通じ、社員の健康増進を支援しています。喫煙率は、2023年度の11.7%に対し、2024年度は11.1%と改善しており、2026年度に10%以下を目指して活動を推進していきます。

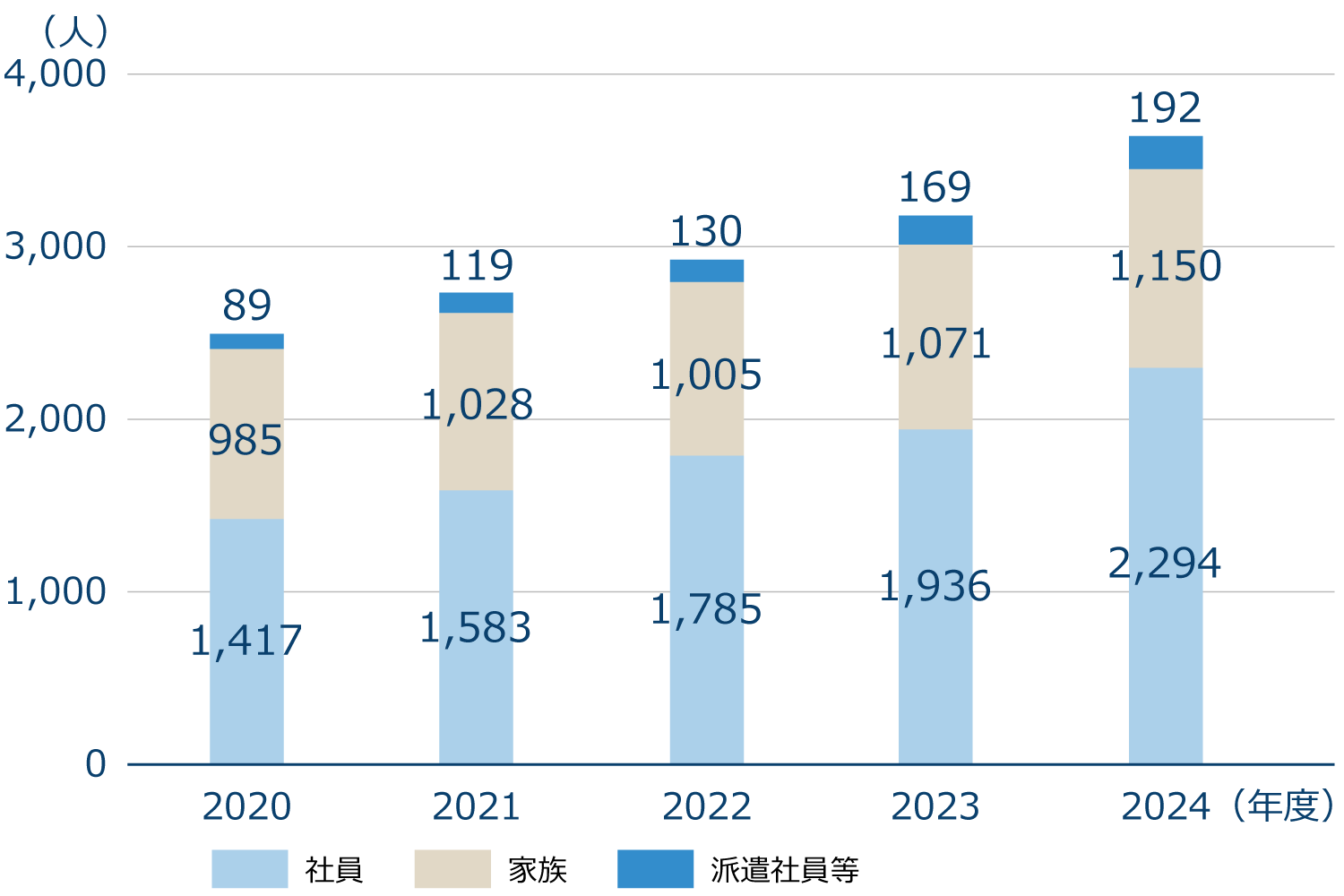

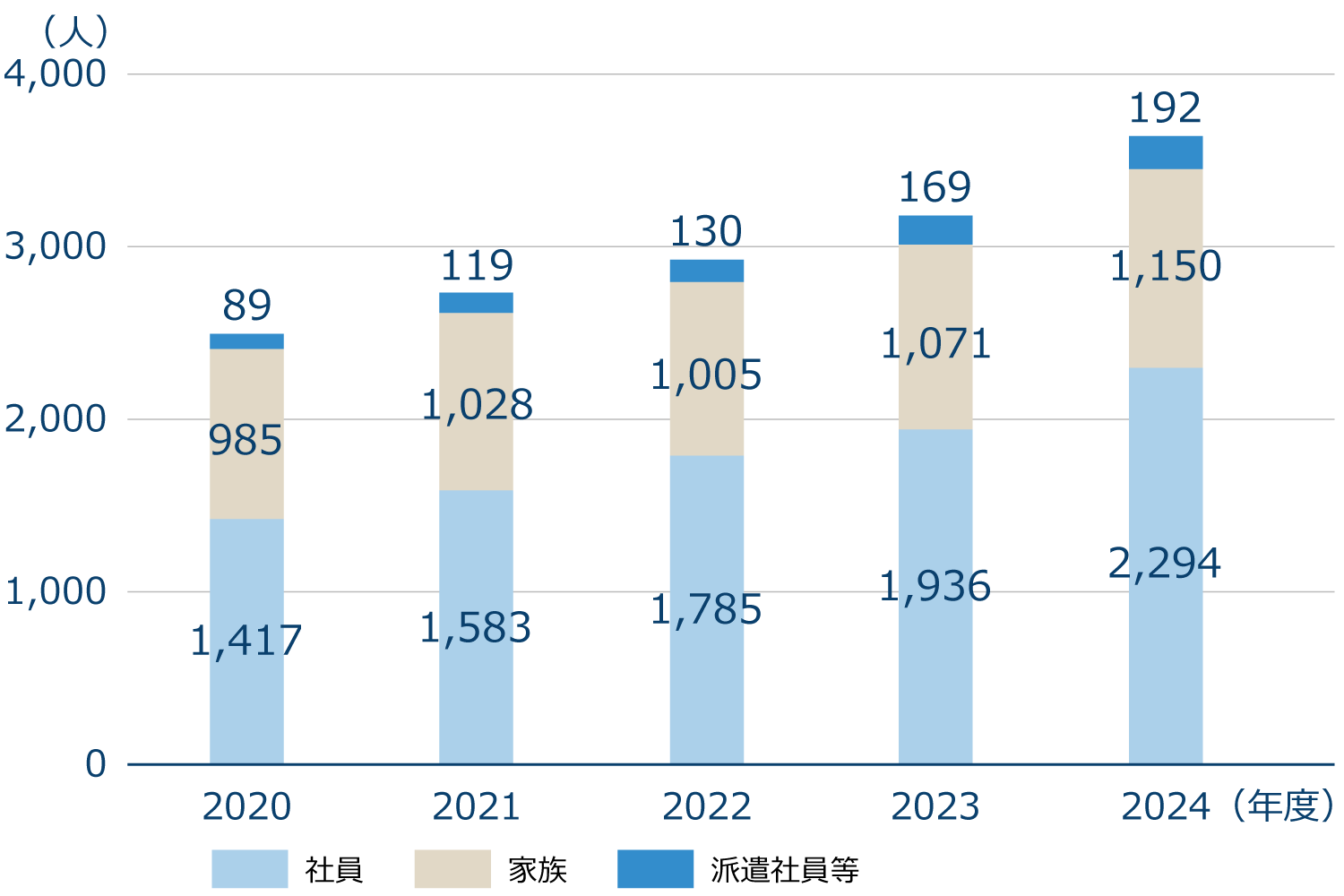

- 健康増進や職場のコミュニケーション活性化を目的として、全社でウォーキングキャンペーンを実施しています。このイベントは、全社員に加えて家族、派遣社員、業務委託者も対象とし、家族や有志でのチーム参加も可能とするなど、自発的に参加できる内容としています。加えて、一定の目標達成者には達成賞として震災被災地の名産品 (米等)を贈呈(合計で米約6トン[600万円分相当]を配布)することで、歩くことの習慣づけにつながる活動として、日本国内で年々浸透しています。2023年度からは、日本国内のみならず海外現地法人を含む小野薬品グループ全体を対象に広げています。開催にあたり、各グループ会社のリーダーによる自身の健康づくりや社員に向けたメッセージ発信、社内SNS上で社員同士が意見交流できる場の設定などのイベント活性化の仕掛け作りと共に、2024年度は参加者数や歩数に応じて「国際対がん連合」(UICC)に一定額を寄付する社会貢献の要素も取り入れました。その結果、過去最高の295チーム、3,636名が参加し、目標として掲げていた60%以上の参加率を達成しました。2025年度も昨年に続き、小野薬品グループ全社員の60%以上の参加率を目指しています。

ウォーキングキャンペーン参加人数

- 当社は、安全衛生委員会や衛生委員会と協力し、健康イベントを実施しています。主要事業所を中心に、体組成や血管年齢、骨密度の測定会、運動セミナー、ウォーキングイベントを開催し、筋力の維持や骨粗しょう症の予防、肩こりや腰痛、眼精疲労の改善を通じて労働生産性の向上を目指しています。2024年には、50人未満の小規模事業所にも活動を広げたこともあり、年間を通じて延べ1,199名がイベントに参加しました。引き続き、社員同士のコミュニケーションを活性化し、健康増進を支援する活動を推進します。

健康管理サポート

- 2021年10月に健康情報の発信・共有、健康づくりコンテンツを集約した健康経営ポータルサイトを開設しました。2024年度に実施した社内アンケートの結果、当社の健康推進活動に対して満足している社員の割合は76%、セルフケアを心掛けている社員の割合は86%となっています。3名の代表取締役の健康づくりに対するメッセージや、健康関連のコンテンツを集約して掲載することで、セルフケアの「自分事化」をより一層進め、活動の質を向上させていきます。

- 社員が各自の人間ドックおよび健康診断の受診結果がいつでも確認できるサイトを、健康経営ポータルサイトと連携させています。健康診断の結果を正しく理解し、生活習慣を改善するためのコンテンツや、各自の状態に応じた生活習慣の助言など、健康に関する情報を充実させています。

- 毎年実施する健康経営の効果検証に関するアンケートを活用して、社員1人あたりのプレゼンティーズム*1、アブセンティーズム*2改善に繋がるPDCAを意識した効果的な取組みを企画推進しています。2024年には睡眠改善を切り口としたMiddleAgeの健康づくり参加型セミナーを実施しました。また、そのセミナーの中で、日々健康づくりに積極的な社員の取組みを「職場のいきいきさん」として取り上げ紹介することで、主体的な健康づくりに繋がるような仕掛けづくりも行っています。

- QQmethodを測定方法として用い、社員1人あたりの月あたり損失額を算出。何らかの健康問題がある場合「仕事に一番響を及ぼしている健康問題は何か」、「30日間で何日間その症状があったか」などを質問し、症状のない時に比べどの程度の仕事質量になるかを把握した上で、症状がある際のパフォーマンス低減割合に平均時給を掛け、1か月1人あたりの損失金額を算出。

2023年度:64,962円(回答率78.7%)、2024年度:55,119円(回答率79.1%)

2025年度目標:50,000円(2024年度比90%)

- 傷病欠勤及び傷病休職制度利用日数の全従業員平均を算出。

2023年度:1.33日、2024年度:1.52日、2025年度目標:1.00日以下

外部からの評価

当社は、2025年3月に経済産業省と日本健康会議が共同で実施する「健康経営優良法人2025~ホワイト500~」(大規模法人部門)に7年連続で認定されました。この制度は、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に創設されたものです。

2023年度より人的資本の拡充に向けた取り組みの一つとして、社員の健康年齢®と実年齢との差をKPI項目として掲げ、社員の健康に対する意識向上を図っています。2022年度に-1.8歳であった社員の健康年齢と実年齢との差を2026年度に-3.0歳にするという目標を掲げ、引き続き様々な活動を通じて健康経営に取り組んでいきます。

戦略マップ(健康経営戦略の見える化)

健康経営を効果的・効率的に行うにあたっては、解決したい重要課題や評価指標(KPI)を明確にし、重要課題の解消に向けた取り組みまでの流れをストーリーとして見える化しています。

健康経営の戦略マップ

社会的価値: 取引先や地域社会に対する健康経営の普及

企業価値: 株式時価総額の増加

健康資源: 人的健康資源、環境健康資源

- 「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。

- 「健康年齢®」は、株式会社JMDCの登録商標です。