医療の発展が目覚ましい現代においても、有効な治療法が存在しない疾患が多くあります。また、低所得国および低中所得国などでは、医療インフラの未整備や貧困などが原因で、必要な医療を受けることが困難な方が数多くいます。

当社は「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念の下、「革新的な医薬品の研究開発」、「医療基盤の強化」に取り組むことにより、医療アクセスの向上を目指しています。

「革新的な医薬品の研究開発」では、がんをはじめとしたNCDs(非感染性疾患)のうち、いまだ医療ニーズが満たされない疾患や希少疾患のための治療薬の研究開発に積極的に取り組んでいます。また、欧米やアジアをはじめとして、世界中の患者さんに新薬を提供できるように取り組みを強化しています。

「医療基盤の強化」では、NPOや公的機関・製薬企業等とのパートナーシップにより、低・中所得国の医療人材育成や医療環境整備などに中長期的に取り組んでいます。

当社は医療アクセスの向上を、マテリアリティ「社会的信頼の向上」に含まれるテーマの一つとして定め、取締役会および経営会議において目標と進捗を管理しています(こちら)。また、実行面においては、サステナビリティ戦略会議のマネジメントの下、各部門の委員で構成される社会貢献推進委員会が中心となり推進しています。

当社は「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念のもと、「病気で苦しむ人を救いたい」という想いを実現するため、不可能と思われていた革新的な新薬を次々と創出してきました。私たちはこれからも、世界のトップサイエンティストと協働して革新的な医薬品の研究開発に挑戦し、医薬品を安心・安全・適切に患者さんに提供することで人々の健康に貢献するとともに、責任ある事業活動を通して、持続可能な社会の実現に向けて挑戦し続けます。

当社の事業活動の詳細につきましてはこちらをご覧ください。

希少疾患や小児疾患のための医薬品開発は、医療アクセスの向上にとって非常に重要と考え、以下のように取り組んでいます。

| 製品名 | 適応症* | 希少疾病用医薬品指定日 | 開発状況 |

|---|---|---|---|

| オプジーボ点滴静注 | 悪性黒色腫 | 2013.06.17 | 承認済 |

| ホジキンリンパ腫 | 2016.03.16 | 承認済 | |

| 悪性胸膜中皮腫 | 2017.12.01 | 承認済 | |

| 原発不明癌 | 2021.3.11 | 承認済 | |

| 悪性中皮腫(悪性胸膜中皮腫を除く) | 2023.2.22 | 承認済 | |

| 根治切除不能な進行・再発の上皮系皮膚悪性腫瘍 | 2023.5.23 | 承認済 | |

| 治癒切除不能な進行・再発の高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する結腸・直腸癌 | 2024.9.20 | 申請中 | |

| デムサーカプセル | 褐色細胞腫におけるカテコールアミン分泌過剰状態の改善並びにそれに伴う諸症状の改善 | 2015.05.25 | 承認済 |

| カイプロリス点滴静注用 | 再発又は難治性の多発性骨髄腫 | 2015.08.20 | 承認済 |

| オノアクト点滴静注用 | 生命に危険のある下記の不整脈で難治性かつ緊急を要する場合:心室細動、血行動態不安定な心室頻拍 | 2016.08.24 | 承認済 |

| メクトビ錠 | NRAS又はBRAFV600遺伝子変異陽性の悪性黒色腫 | 2013.12.4 | 承認済 |

| ビラフトビカプセル | BRAFV600遺伝子変異陽性の悪性黒色腫 | 2013.12.4 | 承認済 |

| BRAF遺伝子変異を有する治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 | 2024.6.19 | 申請中 | |

| ベレキシブル錠 | 中枢神経系原発リンパ腫 | 2019.08.20 | 承認済 |

| 原発性マクログロブリン血症及びリンパ形質細胞リンパ腫 | 2019.11.19 | 承認済 |

| 製品名 | 適応症 | 開発状況 |

|---|---|---|

| オノンドライシロップ | 気管支喘息 アレルギー性鼻炎 |

承認済 |

| イメンドカプセル | 抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む) | 承認済 |

| プロイメンド点滴静注用 | 抗悪性腫瘍剤(シスプラチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)(遅発期を含む) | 承認済 |

| オレンシア点滴静注用 | 多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 | 承認済 |

| デムサーカプセル | 褐色細胞腫のカテコールアミン分泌過剰状態の改善 | 承認済 |

| オプジーボ点滴静注 | 再発又は難治性の古典的ホジキンリンパ腫 | 承認済 |

| ラブドイド腫瘍 | フェーズ2 | |

| オノアクト点滴静注用 | 心機能低下例における頻脈性不整脈(上室頻拍、心房細動、心房粗動) | 承認済 |

当社は、創薬の過程から生まれる様々な知的財産を保護、活用することで、革新的医薬品を継続的に生み出していく一方で、第三者の所有する知的財産を尊重した活動を行っています。また、一部の国では、経済的な理由で医薬品へのアクセスが困難な実態があります。より多くの患者さんに当社の革新的な医薬品を届けるため、国連が定める後発開発途上国*1や世界銀行が定める低所得国*2では特許出願や特許権の行使を行いません。さらに、世界銀行が定める低中所得国*3においても、一部の国を除き特許出願や特許権の行使を行いません。

また、上記の国々において当社特許化合物の熱帯病(NTDs)などの疾患への応用可能性(既存の特許プールの利用や後発品メーカーへのボランタリーライセンスの供与など)についても継続的に検討します。

当社は、感染症の蔓延など、公衆衛生上の国家緊急事態的な状況に陥った場合、選択肢の一つとして強制実施権が許諾されることに理解を示します。また、TRIPS協定(The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)31条の2に従い、医薬品製造能力が不十分または無い国への医薬品輸出のために強制実施権が許諾されることがあることも認識しており、個々の事案に応じ柔軟かつ適切な特許権の実施許諾を検討します。なお、医薬品アクセスの改善には、強制実施許諾だけでは根本解決にはいたらず、経済格差の是正、医療従事者の育成、医療制度、医療インフラおよび医薬品供給体制の整備など、総合的な取り組みが必要と考えます。

当社は、患者さんが必要な治療を受けられるよう、革新的な医薬品の創出とともに様々な支援を提供することを目指しています。患者支援プログラムは、治療に関する情報提供や経済的支援を通じて、患者さんとそのご家族をサポートすることを目的としています。当社の米国子会社であるデサイフェラ社では米国の患者さんを対象に、「Deciphera Access Point™」を通じて、患者さん一人ひとりが抱える固有の状況を理解し、専任のケースマネージャーが、保険の理解から経済的な問題、治療の開始から継続まで、様々な課題解決をサポートしています。

世界には、未だ医療インフラが未成熟な国や地域が存在し、必要な医療にアクセスできない方々が数多く残されています。当社は、これらの地域の医療基盤強化(ローカルキャパシティビルディング:現地の力で持続的に医療を届けられる医療基盤の構築)のために、NPOへの支援に取り組んでいます。

2018年度から2021年度に実施した「ONO SWITCH プロジェクト」では、カンボジア、ミャンマー、バングラデシュ、ブータンでの、現地医療人材の育成、現地市民への疾患啓発、不足する医療設備や物資の援助等を行ってきました(詳しくはこちら)。本プロジェクトで支援したNPOの活動によって医療基盤強化に向けた着実な成果が得られました。

本プロジェクトでの学びを踏まえて、2022年度より新たな医療アクセス改善プロジェクト「ONO Bridge Project」を開始しました。

新たなプロジェクトを通して、NPOの施策に必要な資金面の支援だけでなく、医療アクセス課題の社会的認知度向上や、従業員のボランティア活動への参加、当社のノウハウを活かした協業施策等を実施しています。同時に、プロジェクトへの当社の非財務資本のインプットを増やすことにより、社会インパクトの最大化を図るとともに、当社の人的資本等の強化につなげています。例えば、従業員の医療アクセス課題解決に対する理解・共感・挑戦意欲を向上させ、それに伴うミッションステートメントの浸透、エンゲージメント向上を目指しています。また、本プロジェクトを通して、広く世界の患者さんや医療課題を理解する機会とすることで、当社の成長戦略の後押しとなることを目指していきます。

![[図] ONO Bridge Project (Bridging the healthcare access gaps)](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sustainability-cms-ono2020en-csr-s3/img/social/bridge_project.jpg)

本プロジェクトでは、NPOと協働し、以下の2つのプログラムを実施しています。プログラムを通して、施策に必要な資金面の支援だけでなく、医療アクセス課題の社会的認知度向上や、当社のノウハウを活かした協業施策等を実施していきます。

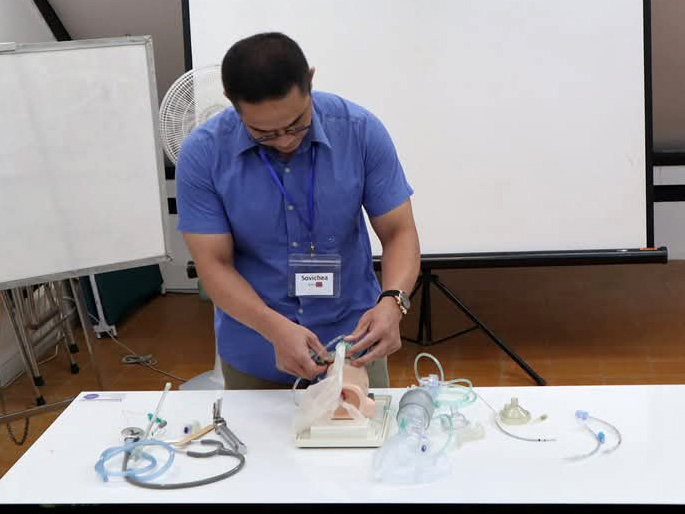

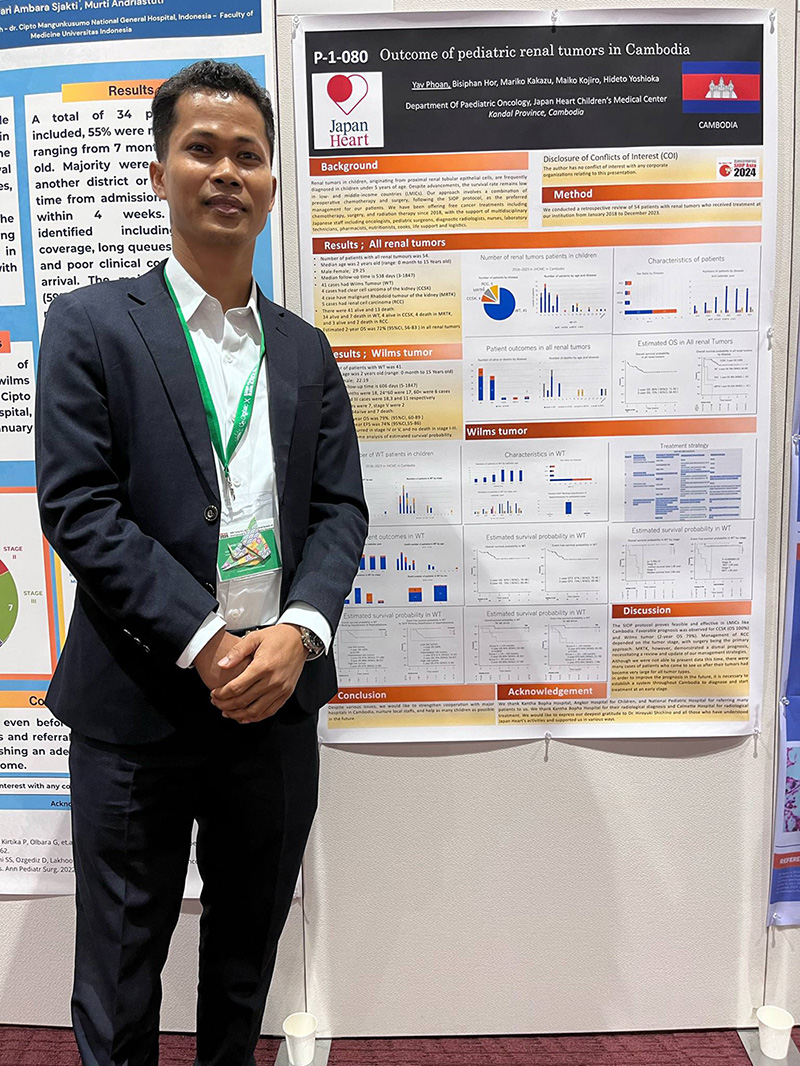

カンボジアでの医療従事者の人・知識不足や農村部における医療アクセス課題(経済力・インフラ・現地慣習)に対して、ジャパンハートと協働し、プログラムを通じて、医療従事者の育成や患者教育を行っていくとともに医療設備の支援などを実施することで、小児がん患者を含めた地域住民の医療アクセス改善を目指し取り組みます

世界保健機構(WHO)は、高所得国では小児がん患者の80%が寛解を迎える一方、低・中所得国では寛解する患者は30%に満たないと指摘しています。また、アジア圏(東南アジア・南アジア・南中央アジアを含む地域)においては、小児がん患者の半数近い約49%が診断を受けていないと見積もられています*。

小児がん患者の寛解率

カンボジアにおいても、高度医療にアクセスできない小児患者さんが多く残されます。

その主な原因には、高度医療を提供できる医療機関や医療従事者の不足があります。特にカンボジアは過去の虐殺や内戦などの歴史の影響によって、次世代の医療者を育成する熟練の医療者が不足し、将来も医療アクセス課題が残ってしまう可能性があります。その他にも、地域住民の経済力、受診習慣、医療への信頼の不足が、医療アクセスの障壁となっています。

ジャパンハートは、カンボジアカンダール州ポンネルー地区にジャパンハートこども医療センターを独自で開院し、小児がんなどの患者さんに無償で高度医療を提供しています。また、その活動を通じて現地の医療従事者の育成を行っています。さらに、同院はポンネルー地区の地域医療体制の構築に取り組むとともに、地区内での無償巡回診療を行っています。

対象地域:カンボジア カンダール州ポンネルー地区および周辺の農村地区

2022年~2027年

| 取り組み | 目標 (2022年度~2026年度) |

2022年度 (~2023年3月) |

2023年度 (2023年4月~2024年3月) |

2024年度 (2024年4月~2025年3月) |

状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 熟練の医療従事者の育成 |

|

||||

|

|

― | ― | Completed | |

|

― |

|

|

Completed | |

|

|

|

|

Completed | |

|

|||||

|

― | ― | ― | ― | |

|

|

|

― | on schedule | |

|

|

|

|

― | |

| 農村部の医療アクセスの改善 |

|

|

|

― | Completed |

|

― | ― |

|

on schedule | |

| 高度医療設備の拡充 |

|

|

|

|

Completed |

ミャンマーにおける妊産婦死亡率の課題に対してPHJと協働し、母子保健推進員の育成をはかることで、地域住民の出産リスクへの理解や、地域住民と助産師を繋げる地域の保健サービスネットワークの強化を支援し、妊産婦の母子保健サービスへのアクセス向上を目指します。

ミャンマーの妊産婦死亡率は250人/10万人といわれ(UNICEF 世界子供白書2021より)、「SDGs 3.1:2030年までに世界の妊産婦の死亡率を70人/10万人未満に削減する」の目標と比較し大きなギャップがあります。その原因のひとつは、医療従事者の介助によらない出産です。さらに、その要因として、医療者の不足、医療機関の適切な設備不足や物理的なアクセスの壁、伝統的な自宅出産の風習、地域住民の出産に伴うリスクの理解不足等があります。 また、この課題は農村地域でより顕著で、ミャンマー国内でも医療アクセスの格差があります。

妊産婦の死亡率(出生100,000人対)

PHJはこの課題に対し、2014年から約6年間ネピドー特別行政区タッコン郡で取り組み、農村地での母子保健サービスの利用を促進する成果を上げています。PHJはここで得られた効果的なモデルを、2020年からネピドー特別行政区レウェイ郡に展開しています(当社はこの活動の一部を支援してきました)。

PHJは活動を通じて、特に農村地でサービス利用率の低い4つの指標(妊婦健診受診率、医療者介助分娩率、施設分娩率、産後健診受診率)の向上を目指しています。

事業対象地域の母子保健サービス利用率(プログラム開始前)

対象地域:ネピドー特別行政区レウェイ郡

第一期活動期間:2023年1月~2024年12月

第二期活動期間:2025年1月~2026年12月

| 取り組み | 目標 (2022年度~2024年度) |

2022年度 (2023年1月~3月) |

2023年度 (2023年4月~2024年3月) |

2024年度 (2024年4月~12月) |

状況 |

|---|---|---|---|---|---|

| 母子保健推進員の育成 |

|

|

|

|

Completed |

|

― |

|

|

Completed | |

|

|

|

|

Completed |

2024年度は140人の母子保健推進員を育成し、育成研修を修了した母子保健推進員は助産師や補助助産師と連携しながら、郡内の農村部にて妊婦・産後の女性の家庭訪問(1回以上/月)や健診の受診促進や感染症予防の啓発、子どもの予防接種サポートなどの活動の他、合計392回の保健教育を実施しました。

また、これまで育成した母子保健推進員のうち360人に対し、知識と技術の再習得を目的として、適切な保健知識の再確認、保健教育・家庭訪問の実施方法などの再研修を行っています。

さらに、助産師が絶対的に不足している中、地域の母子保健(妊婦健診、産後検診、出産介助等)で大きな役割を果たす補助助産師(レウェイ郡:全45人)に対しても、知識・スキル向上を目的としたスキル・モニタリング(36人)と再研修(38人)を実施し、地域の母子保健を担う保健人材全体の育成を行いました。

| 取り組み | 目標 (2025年度~2026年度) |

2025年度 (2025年1月~12月) |

2026年度 (2026年1月~12月) |

状況 |

|---|---|---|---|---|

| 妊産婦と新生児の保健サービスへのアクセス向上 |

|

― | ― | on schedule |

|

― | ― | on schedule | |

| 地域の保健システム強化 |

|

― | ― | on schedule |

|

― | ― | on schedule |

当社では、医療システム支援と働き方改革の両方を推進させるための取り組みとして、2018年度~2021年度まで、ONO SWITCH プロジェクトに取り組みました。本取り組みは、働き方改革の推進により削減した時間外手当に応じた金額を医療に関係する以下のNPO・NGOに寄付する取り組みで、働き方改革の推進および世界の医療と健康に貢献し、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業理念の具現化をより一層推進することを目的としています。

当社は、低所得国・低中所得国における非感染性疾患(Non-Communicable Diseases、以下 NCDs)の予防、治療およびケアの推進を目的としたグローバルパートナーシップである「Access Accelerated」に2023年より参画しています。

Access Acceleratedは、2017年の世界経済フォーラムにおいて立ち上げられた国際的なイニシアチブで、日米欧の10社以上の製薬企業が参画しています。世界銀行グループなどの団体と連携し、低所得国・低中所得国において2030年までにNCDsによる早期死亡件数の3分の1を減少させるという国連の持続可能な開発目標の達成を目指しています。

Access Acceleratedの活動の詳細は、下記ウェブサイトをご覧ください。

https://accessaccelerated.org/